Réserves de biosphère UNESCO : ces territoires français qui testent le monde d’après

Un label qui protège… mais pas que

Quand on entend “UNESCO”, on pense souvent aux sites classés au patrimoine mondial. Les réserves de biosphère, c’est autre chose.

Ici, l’UNESCO ne met pas seulement une médaille sur un paysage. Elle accompagne un territoire qui cherche à concilier nature, vie quotidienne et activités économiques.

Le label “Réserve de biosphère” vient du programme MAB, pour “L’Homme et la biosphère”. L’idée est simple sur le papier, moins dans la vraie vie : comment permettre aux humains de vivre, produire, se déplacer… sans casser tout le reste. Exactement ce qui nous anime au quotidien chez GLASSEO.

Ces territoires servent un peu de laboratoire à ciel ouvert. On y teste des solutions pour protéger la biodiversité, adapter les activités au changement climatique et inventer des modes de vie plus sobres.

Le programme MAB, un laboratoire mondial

Le programme MAB existe depuis les années 1970. Il crée un réseau mondial de territoires qui expérimentent un développement plus durable. Ces réserves ne sont pas des sanctuaires fermés. Elles intègrent des villages, des villes, des cultures locales, des agriculteurs, des entreprises.

L’UNESCO encourage les acteurs locaux à travailler ensemble : élus, scientifiques, associations, habitants. Les réserves testent des solutions concrètes pour l’eau, les forêts, les sols, la mer ou encore le tourisme. Ensuite, elles partagent leurs retours d’expérience avec le reste du réseau. Ce fonctionnement permet de transformer des bonnes idées locales en pistes d’action pour le reste du monde.

Comment fonctionne une réserve de biosphère ?

Toutes les réserves suivent la même logique. On y retrouve trois zones qui se complètent.

Au cœur, une zone centrale très protégée. C’est un peu le coffre-fort de la biodiversité. Autour, une zone “tampon” accueille des activités compatibles avec la nature : écotourisme, pastoralisme, recherche, éducation. Enfin, une grande zone de transition englobe les villages, les champs, les ports, les entreprises.

Là, on teste des façons plus durables de produire et de consommer. Cette organisation évite l’opposition “nature d’un côté, humains de l’autre”. Elle cherche plutôt un équilibre entre protection, vie locale et innovation.

Quelques exemples pour mesurer l’ampleur

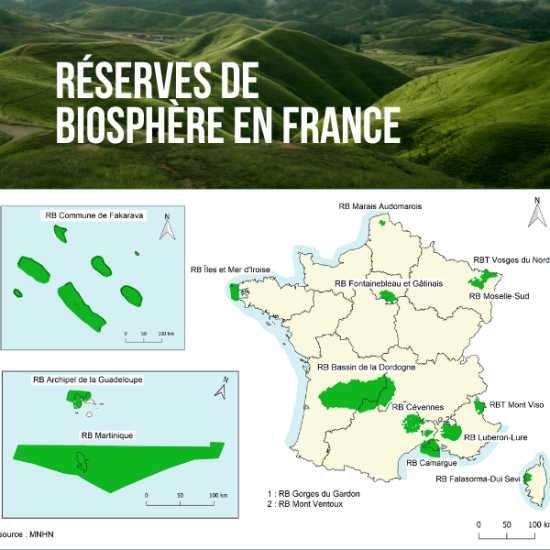

En 2025, on compte environ 785 réserves de biosphère dans 142 pays. Ensemble, elles couvrent près de 5 % de la surface de la planète et concernent environ 170 millions d’habitants. En France, on recense aujourd’hui 16 réserves de biosphère reconnues par l’UNESCO, dont plusieurs en outre-mer comme la Martinique ou l’archipel de Guadeloupe. Le réseau continue de grandir chaque année, avec de nouvelles désignations, des extensions de périmètre et des renouvellements de label.

La France des réserves de biosphère : un terrain de jeu grandeur nature

Sur la carte française, le label touche des paysages très variés. On y trouve la Camargue / delta du Rhône, avec ses marais, ses flamants roses et ses taureaux. On retrouve aussi les Cévennes, où se mêlent montagnes, forêts, petits villages et élevage et le bassin de la Dordogne.

En outre-mer, la Martinique ou l’archipel de Guadeloupe montrent comment protéger les mangroves, les récifs coralliens et les forêts tropicales tout en accueillant des habitants et des touristes. Ce maillage illustre bien l’objectif : tester des solutions dans des contextes très différents, puis partager les résultats.

Lac du Bourget : le nouveau venu entre Rhône et Alpes

Parmi les exemples récents, le lac du Bourget a obtenu sa désignation comme Réserve de biosphère UNESCO en 2025. Ce territoire se situe entre le Rhône et les Alpes, autour du plus grand lac naturel de France. Le label vient reconnaître un travail déjà engagé sur l’eau, la qualité des milieux aquatiques et les activités humaines autour du lac : nautisme, tourisme, pêche, mobilité.

La réserve vise à protéger les berges, les zones humides et la biodiversité associée tout en accompagnant les usages locaux. C’est aussi un terrain d’expérimentation pour adapter le territoire aux effets du changement climatique sur les ressources en eau et sur la fréquentation touristique.

Entre Loire et Vilaine : marais, marées et oiseaux migrateurs

Autre nouveau venu en 2025 : la réserve de biosphère, qui couvre un vaste ensemble de marais, d’estuaires et de zones littorales entre ces deux grands estuaires de l’Ouest. On y trouve des roselières, des vasières, des prairies humides et des polders, très importants pour les oiseaux migrateurs.

Le label UNESCO vient soutenir des pratiques agricoles plus compatibles avec la préservation des zones humides, ainsi que des projets d’écotourisme. Le territoire travaille aussi sur la gestion du risque de submersion, la qualité de l’eau et le rôle des marais comme “éponges” naturelles face aux crues et aux sécheresses.

Dordogne, Moselle Sud, Marais audomarois : l’actualité des pionniers

D’autres territoires français ont vécu récemment une étape clé : le renouvellement ou l’extension de leur statut. La réserve de biosphère du bassin de la Dordogne a par exemple obtenu en 2024 le renouvellement de son label pour dix ans, après une grande concertation. Le dossier met l’accent sur la préservation de l’eau, la restauration de certaines gravières et la gestion du fleuve face au climat qui change. Plus au nord, la réserve de biosphère du marais Audomarois a déposé un projet ambitieux pour passer de 22 à 111 communes.

Objectif : mieux protéger ce grand paysage de marais cultivés, tout en accompagnant les agriculteurs, les habitants et les entreprises du territoire. Ces démarches montrent que le label n’est pas figé. Les réserves vivent, s’agrandissent, se réinventent.

Et nous, dans tout ça ? Le rôle des citoyens et des entreprises

Les réserves de biosphère ne peuvent pas tout faire seules. Elles ont besoin d’habitants, de touristes et d’entreprises qui jouent le jeu. Cela passe par des gestes simples : limiter les déchets, préserver l’eau, choisir des mobilités plus propres, soutenir les producteurs locaux, respecter les sentiers et les zones sensibles.

Les entreprises jouent aussi un rôle majeur, par leurs flottes de véhicules, leurs bâtiments, leurs achats ou leurs déchets.

Chez GLASSEO, on ne gère pas une réserve de biosphère, mais on partage cette même logique : limiter l’impact des déplacements avec des utilitaires électriques ou à hydrogène, optimiser les tournées, recycler les pare-brise, sensibiliser les clients à la protection de la planète. Chacun à son échelle peut contribuer à ce grand laboratoire planétaire qu’incarne le réseau des réserves de biosphère.